神戸には、都市と近接した場所に、自然豊かな山・海があります。神戸市では、その立地を生かし、新たな食文化の創造をはかる「食都神戸」の推進事業を展開しています。

今回は沿岸部で活発に営まれている漁業、底びき網漁で獲れる魚を食べる機会を増やすことを目指し、漁港での競りの取材、レシピ開発、魚の貯蔵方法として干物づくりをするという試みを行いました。

2022年1月、脂の乗った黒鯛が美味しい時期のレポート、皆さんもぜひ旬の魚を味わってみてください。

AM7:00

メンバーがJR新長田駅に集合し、駒ケ林魚市場へ向かいました。

市場では、その日、底びき網漁でとれた魚がたくさん並んでいました。

AM7:30からセリが始まるので、メンバーで並んでいる魚を見て、ほしい魚を決定し、事前に依頼していた漁協の方に購入していただきました。

AM10:00

近くのホームセンターで調味料を購入後、フォトグラファーの岩本さんの事務所に移動し、いよいよ干物づくりを開始します。

魚を干す作業は、事務所の屋上で行う予定で、「干し場を作るチーム」と「調理チーム」に別れて、それぞれ作業を開始しました。

まずは、魚の下処理。

種はおよぐメンバーには、料理家もいますが、ほとんどのメンバーが魚の調理は初めてです。魚の捌き方が載っているYou tube動画を見ながら、魚の下処理をしました。

まず、活け締めという作業を行います。「魚を締める」というのは、生きた魚を即死させて鮮度を保つことです。魚が暴れたり、ストレスを感じる状態が長く続くほど、おいしくなくなっていきます。

活け締めは、魚を麻痺させて素早く脳死状態とした後にさらに血抜きをし、鮮度を保つ方法です。

キリのような道具で、魚の脳天を貫き、脳死状態にさせます。

次に、血抜きを行います。

エラ部分から背骨に向けて、包丁を刺すと、血が出ていきます。

大きな容器に水を入れ、魚を入れて、血抜きしました。

※神経締めという方法もあります。

「活け締め」の方法の1つで、魚の鮮度と美味しさを保つために、背骨近くを通っている神経にワイヤー等を通し、神経を壊す締め方。今回は、ワイヤーがなかったので、神経締めは行いませんでした。

次に魚の鱗をとります。ひれをえらにしまい、ウロコ取り器で鱗を引いて、鱗をとっていきました。

次に内蔵を取ります。

腹を上に向けえらを開き、包丁を入れて、えら先を切ります。えらの下のあたりから包丁を入れ、魚のお尻の方まで切り、えらを掴んで、内蔵も一緒にとります。

お腹の浮き袋の奥に血合いという箇所があるので、包丁で少し切った後、水洗いし、よく水気をとります。水気を残しておくと、生臭くなっていきます。

魚の胸びれと腹びれが頭につくように、包丁を入れ、頭を落とします。骨が固くて、落とすのに苦労するので、ひっくり返して包丁を入れて、頭を切り落としました。

次に、魚を右身・左身・中骨の3つに切り分けていきます。お腹あたりから、中骨に沿って包丁を何度も入れて、切っていきます。さらに魚を反転させ、背中から、中骨に沿って、包丁を入れて、切っていきました。

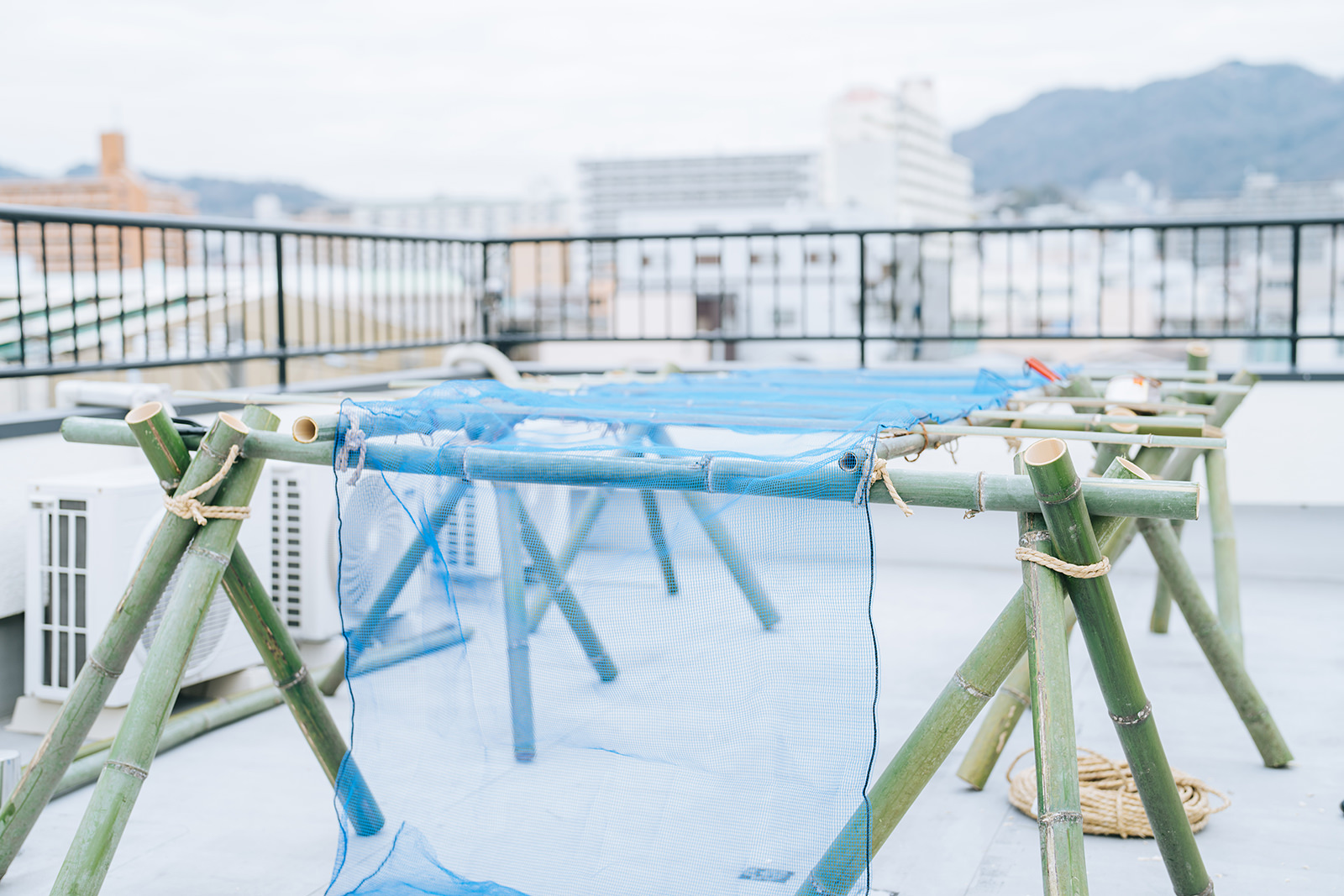

一方、「干し場を作るチーム」は、屋上に上がり、鶴巻さんが持ってきていた竹を縄で結んで干し場をつくっていきます。

なんということでしょう。1時間ほどで立派な干し場が完成しました。

「調理チーム」の方では、順調に魚を3枚におろしていっています。

3枚におろした魚の表面に満遍なく塩を振って手で軽く揉み込み、下味をつけました。

次に、大きい容器に海水程度(3%)にした塩水を入れ、魚を30分程度漬け込みました。

また、別の容器には西京味噌を入れ、魚を30分程度漬け込みました。

下味をつけた魚を干していきます。

3・4時間程度、干して干物が完成しました。

その干物を使って、メンバーの料理家チームが調理していきます。

レシピの記事へ続きます。

干物を作ってみて

筆者は、初めて、魚の下処理をし、干物にし、それをいただきました。当日は時間がかかりましたが、1匹目・2匹目・3匹目と作業を進めていると、明らかに理解や上達が進んだように思います。経験を積むことで、それぞれの工程において技術が上達し、より短時間で、より美味しいものが作れるようになると想像できました。同時に、「日頃、魚屋やスーパーで買える、おいしくて新鮮な魚」「居酒屋・寿司屋などで食べられるおいしい魚」のありがたみを実感しました。

干物にしたもの・調理したものは、どれも美味しかったです。予想外においしかったのが、燻製したものでした。あきらかに旨味が増したのがわかりました。

今後も種はおよぐで、このような実験的なことができればと感じました。

文:多々良直治 写真:岩本順平、ほか