種はおよぐの各メンバーは、実はひっそりと世界各地に赴き、食について素敵な気付きや学びを得ています。そんな学びをシェアしようということで、シリーズ化してみることに。第1回は、ランドスケープデザイナーでありつつ、京都の南山城村で「山のテーブル」というレストランもされている、對中さんの南フランス編です。

風景をつくる、郊外型のレストラン

對中さんが初めてフランスに訪れたのは、設計事務所時代。街の事例を見る中で、公園の何気ない風景や、使う人がその場所を読み取って、各々の活動が自然と風景になっていく連続性に感動されたそう。

「フランスのアーティストとコラボしてワークショップをしながら料理をするような機会があって、最初は英語もフランス語も喋れないと、大体相手にされないんです。けれど、料理をすると180度変わります。言葉が通じなくても、なぜこれがこうなるんだって必死に聞いてくる。やっぱり料理は世界の共通言語になるんだって思いましたし、その国の料理を知ることで、地域の風土、そして食生活や伝統、いろんなものが見えてきますね。」

今回は、今年の3月~4月に(おそらく)5回目のフランス訪問。對中さんは、南フランスで「海のテーブル」を開くことを目標にしているとか(!)。今回訪れた南フランスは、海もあり、各野菜やハーブが豊富に採れる温暖な地域。そして、このエリアには農園を自社で持っている郊外型の星付きレストランがあり、對中さんはそちらをいくつか訪れました。

「まずは、La Chassagnetteという、3haの農園に菜園、温室、ミツバチの巣箱、果樹園のあるレストランです。約200種類の農作物を自社で栽培して料理を提供しています。驚いたのは、8名の専属農家を雇っていること。それぞれのポジションを決めて、好きな野菜をつくっていいよっていう仕組みになっているそうです。シェフも世界中の植物を見つけてきて、これを育てて欲しいっていうものを各農家が分担してつくっています。日本のミョウガとかもあります。レストランの周りは、一見風景に見えて、全部が食べられるランドスケープなんです。だから、お客さんも食べる前後に野菜たちの様子が分かります。」

-1600x1064.jpg)

-1600x1067.jpg)

對中さんは、ふとした景色にも感じることがあります。

「農機具が見えています。単価の高いレストランですが、こういう風景を見せるというのも日本にはあまりなく、全部を見えるようにしてあるのがすごく気持ちいいんです。農家さんは日中ずっと作業してるので、お話も聞けます。単に高級料理店に食べに行くのではなくて、こういう体験をしに行く場所がレストランっていうコンセプトなんです。」

こうした郊外レストランへは、中心市街地から車で20分から30分くらいかかるそう。神戸の農村と三ノ宮との距離感とだいたい同じです。ユニークなのが、フランスはワイン2杯までは飲酒運転にならない(!)ので、こうした郊外の場所でも、ワインと料理のペアリングを楽しむことが成立します。こうした絶妙なルールづくりを、日本も取り入れていけるとよいですね。

続いて、對中さんが訪れたもう一つの場所をご紹介します。

「こちらは、La Fenière。Aix-en-Provenceから車で1時間くらいの山の上にある、宿泊できる一つ星レストランです。ここも広大な敷地を持っていますが、La Chassagnetteと比べると自分たちで野菜はあまりつくっていないみたいです。特徴としては、女性シェフのNadia Sammutが小麦アレルギーで、蕎麦とか大麦をはじめとした穀物と、自分たちが育てたオリーブとで料理をしています。広大な敷地が気持ちいいですね。」

生産者と、シェフや消費者が、つながりを持つ。

もう一つの滞在記は、マルシェを中心に、フランスに住む人々の日々の食生活についてです。ヨーロッパ諸国では、オーガニック(有機作物)とそうでない野菜は、大体ごちゃ混ぜになっていて、気軽に買えるようになっているそう。また値段の差もあまりないように感じるとのことです。

「レストランのあったアルル地域から少し移動したところに、エクサン・プロバンスという地域があります。マルセイユから北に1時間くらいです。ここは、小さいエリアの町なのですが、毎日どこかでマルシェが行われています。もちろん農家さんはオーガニックの人も多いので、特定の農家さんの野菜を求めに行くのがマルシェの買い方のような気がします。小さいマルシェだとだいたい6~10名くらいの農家さん、大きいマルシェだと30名以上の農家さんが来て、野菜だけじゃなく、花も買えます。加えてハムなどの加工肉、あとチーズは大体売っていますね。」

量り売りで販売しているのが特徴です。日本では袋に入っての販売が一般的なので、量り売りはやりとりが難しい感覚もあります。マルシェの仕組みがおもしろいのは、車で1時間圏内の商圏がそれなりにあるため、毎日場所を替えて出店するようなスタイルになっているそう。

「アルルにも、エクサン・プロバンスにも、マルセイユにも行けるので、結構お客さんはいます。そこに週1回でも固定のファンが付けば、その人は買いに来ます。お昼どきにはたくさんの人が買いに来ますので、量を持っていっても捌けるんです。チーズなんかはやっぱり各地域で全然違うので、毎日異なるチーズを選べるのはいいですよね。」

写真を見ていると、日本でこんな並べ方や売り方をしていたら衛生的にNGが入りそうだなぁ…というスタイルもちらほら。衛生的な感覚はどうなのでしょうか。

「マルシェには、ブイヤベースのスープなども売っているし、基本的に衛生的な法律が日本より緩い。何かあったら全部自己責任だという文化的な下地も大きい気がします。持って帰ってくる間に腐る場合もありますしね。そもそも、車ではなく徒歩圏内の人が買いに来る。魚を買っても氷を入れたりしないし、袋じゃなくて全部新聞紙などの紙で包んで持って帰ります。つまり、ほとんどビニールのゴミが出ないんです。肉も紙で包んで終わりです。」

こうしてお話を聞いていると、自分たちの暮らしを形づくっていくために、市民としてもどこまでリスクを許容するのか、環境に配慮していくのか――そうした歩み寄りが望まれますね。少し視点を変えてみます。こうした場は、市民にとって魅力な一方、マルシェの実行委員のような人たちは取りまとめが大変な気も。そのあたりはどうなっているのでしょうか。

「誰かは取りまとめているんでしょうけど、いかにも仕切っているっていう人の存在を感じないんですよね。出たかったら出れるよと。場所だけ用意してるから、時間になったら集まってきて、自由に食材を並べて販売してくれという雰囲気というか。おもしろいのは、マルシェが午前中で終わると、清掃の車が入ってきて全部掃除してくれるんです。そこに今度はテーブルチェアが出てきてカフェテリアになり、夜はバルになっていく。町の中心広場に、常に誰かがいる状態ってやっぱりすごく魅力的だなと思います。」

ランドスケープを専門にしている對中さんならではの捉え方です。また、そもそもの疑問も浮かびます。平日の日中って誰が買うのでしょうか…?ここには、日本と異なる生活スタイルが垣間見えてきます。

「日本みたいに、この時間に働かないといけないっていう国の制度じゃないのは大きいのではないでしょうか。フランスは、昼休みが基本2時間ぐらいあるから、大体の人は1回家に帰って食べます。だから、マルシェに寄って家に帰って、昼食をつくって食べてからまた職場に戻る――というスタイルは全然可能です。生活費も安く抑えられるというメリットもありますよね。外食に行くとやっぱり結構高くて、カフェに入っても15ユーロ(2,160円)を超えてしまいます。」

マルシェという形態だけでなく、職住近接型の働き方や休みの取り方、人々の暮らし方そのものが食文化には影響していくのかもしれません。最後に、マルシェで對中さんが買ってきた食材や料理をご紹介。

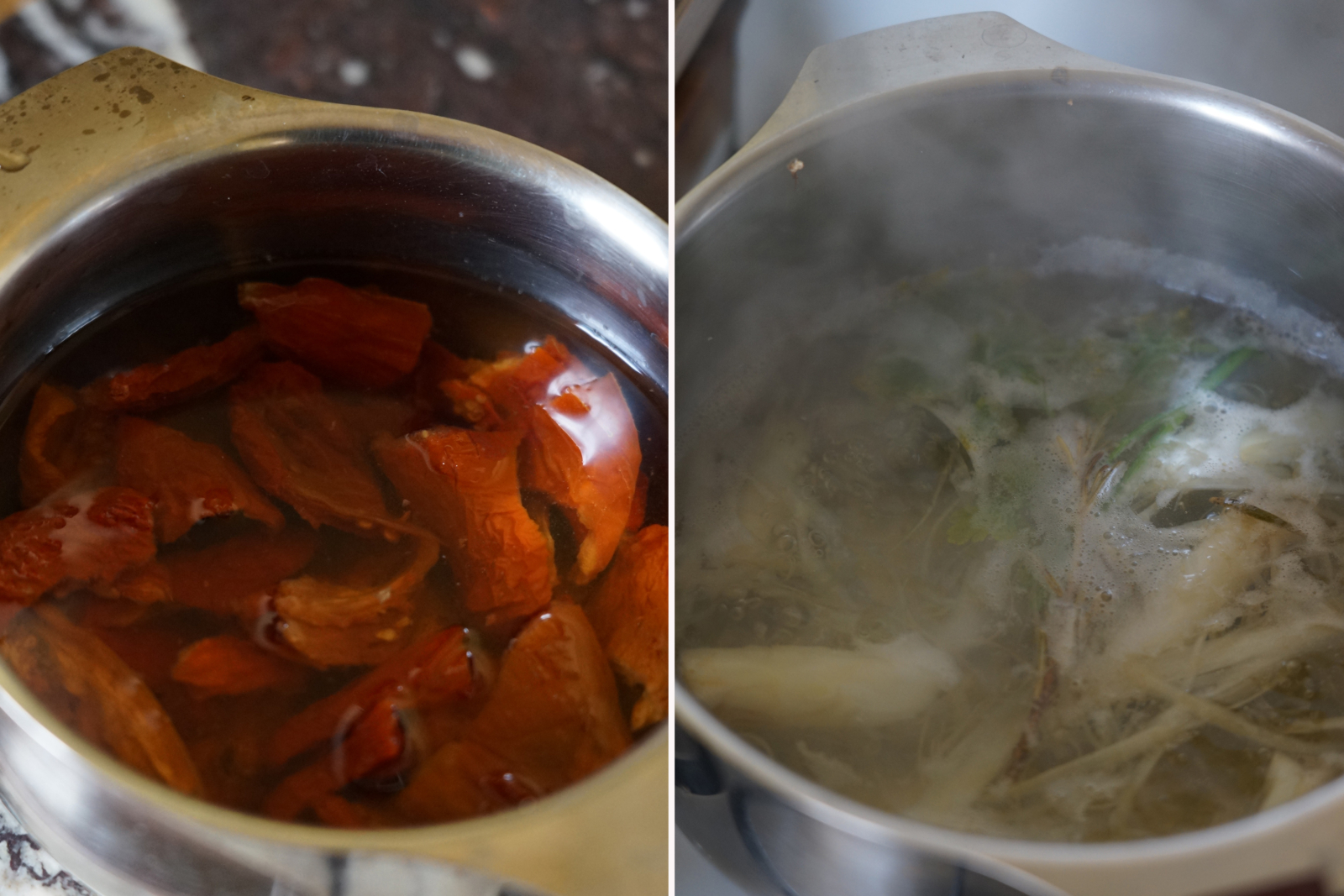

「毎日マルシェがあるので、一食分買ってきて使い切ることもできます。例えば日本は昆布で出汁をとりますが、ここではドライトマトを出汁にしてスープにしたり、野菜くずで出汁をとってパスタにしたり。農家さんを直接見て野菜が買えるし、やっぱり何となく見ていると、これが美味しいなとか、こっちの方がいいなってわかってくる。勉強になるんです。そういった生産者と消費者の関係性が大切な気がしますね。」

例えば日本の庭も、見る人の感性が求められると言われます。そうした昔から問われている、見る側、使う側に立つ時のあり方を、もう1度思い起こす必要があるのかもしれません。最後に、今回の旅で、對中さんの印象的な気づきを聞いてみました。

「生産者とシェフ、消費者がちゃんとつながりを持ってやっているのがすごく気持ちいい。京料理とか日本料理も、季節感を出すために九州から早め早めに食材を取り寄せてつくります。そうした考えももちろん大切なのですが、同時に身近な地域の数キロ圏内だけの食材でつくれる方が、エコで、かつ全員がつながってることが見えます。だから自分はやっぱりこういうことがやりたいなって思い、南フランスでお店をしたいと考えています。できるだけ向こうの生産者さんとつながって、一緒につくっていくお皿――みたいなことをやっていきたいですね。」

「消費者の関わり方も多様です。例えばパリだと、オーガニックの野菜しか売っていないスーパーがあって、そこは会員制なんです。会員になったら、週の2時間そこで働くと10-20%引きで商品が買えるという仕組みになっています。運営に参加することで、どういう生産者からこの食材が届いてるかっていうのも分かりますし、知ってるからこそ他のお客さんにも伝えられる。どんどん広がりを持っていくんです。そうした取り組みを、日本でも少しずつ取り入れてみるといいのかもしれませんね。」

いやー、南フランス行きたくなりました。もっと外に出て学びなさいというメッセージを受け取った気が。對中さん、ありがとうございました!

文:鶴巻耕介

一部写真:岩本順平